ACK Curates

ACKは、今年のキュレトリアルテーマ「時間の花」の元、国立京都国際会館と本願寺伝道院で展示を行います。

Satellite Program “Flowers of Time”

本展は、私たちが平等にもつ「時間」という概念について、ACKプログラムディレクターの山下有佳子によるキュレーションのもと、9組のアーティストの多様な作品を通して模索します。

展示は、普遍的な時間概念を想起させるような作品から始まり、個人的な時間としての「記憶」や、文化的な時間としての「歴史」、物が保持する時間としての「痕跡」など、さまざまな時間に関する作品を紹介します。普段私たちが認識している相対的な時間ではなく、個々の中にある絶対的な時間や、人間のスケールでは測れない時間に向き合うことを通して、今を生きる私たちが平等かつ限られた時間の中で、互いを尊重し、共存していく方法について問い掛けます。

会場である本願寺伝道院は、1912(明治45)年に東京帝国大学 教授・伊東忠太の設計による通常非公開の重要文化財で、イギリスの建物をイメージしたレンガ壁やイスラム様式のドームなど、さまざまな建築様式を取り入れた独創的な建築です。「歴史の重なりが美を生み出す」ということを再確認させる圧倒的な建築美も合わせて堪能いただけます。

出展作家:フェリックス・ゴンザレス=トレス、ユージーン・スタジオ/ 寒川裕人、加藤慎也、リー・ミンウェイ(李明維)、中川幸夫、小瀬真由子、コア・ポア、佐々木類、エレーヌ・ストッキ

開催日時:11月10日(木)–11月20日(日) 10:00–17:00

※11月17日(木)は招待者のみ

会場:本願寺伝道院(Google Map)

入場料:1,000円

スペシャルパートナー:洛和会ヘルスケアシステム

展覧会ステートメント

伝道院を設計した伊東忠太は、「西洋建築」が日本に流入してきた時代に、東洋の建築様式を再検証することを通して「東洋建築の西洋化」を考えました。そこには流行や経済主義的に物事を捉えるのではなく、文化や伝統など、私たちが築いてきた時間の蓄積への敬意と眼差しがあったでしょう。本展はその実践の一つである伝道院において、私たちを取り巻く様々な時間のあり方や、その中で形成される文化や、記憶、痕跡などに関する作品を紹介します。

展覧会は個別の生に与えられた有限の時間と、生と死の連続の中で紡がれる無限の時間というところからはじまります。そこから、個人の時間としての「記憶」、モノの持つ時間としての「痕跡」、文化的な時間としての「歴史」へと続きます。また、文化や時間を越境した作品や、人間以外の存在の時間に想いを馳せるような作品へも展開していきます。そして、最後にはこれらの私たちが認識している相対的な時間概念から離れ、時計も光も、時間を想起させるものがない場所で絶対的な時間を体験することで、私たちにとっての時間とはなんなのかを問い直します。

山下有佳子(ACKプログラムディレクター)

作品紹介・作家プロフィール

- フェリックス・ゴンザレス=トレス

フェリックス・ゴンザレス=トレスは、時計、紙、菓子、ライトなど日常的な素材から、愛と喪失、あるいは死と再生のような連続的な時間と生の在り方を表現します。《Untitled (March 5th ) #2》もこうしたテーマに基づく作品の一つです。2つの電球は、どちらか一方が消えたとしても、もう一方が輝き続けます。そして切れた電球を変えることで、会場には永遠に明かりが灯り続けるのです。この明かりを私たちの、あるいは一つの生命の輝きとするならば、その一つ一つには時間的な限界があったとしても、それらの連なりは途切れることなく遠い未来へと無限に広がっているのだということを教えてくれます。

フェリックス・ゴンザレス=トレスは1957年、キューバ・グアイマロに生まれ、1979年から1995年までニューヨークを拠点に活動。プエルトリコ大学で美術を学んだ後、ニューヨークに移り、1981年と1983年にホイットニー・インディペンデント・スタディー・プログラムに参加。1983年にはプラット・インスティテュート(ニューヨーク)で美術学士号を、1987年に国際写真センターとニューヨーク大学で修士号を取得。1987年から1991年まで、アーティスト集団「グループ・マテリアル」に所属。1996年、エイズが原因でマイアミで死去。

公益財団法人石川文化振興財団蔵

Courtesy of The Felix Gonzalez-Torres Foundation

© Felix Gonzalez-Torres

- ユージーン・スタジオ/ 寒川裕人

ユージーン・スタジオ/ 寒川裕人は、生と死、光と影などの普遍的な主題について、簡潔な要素によって構成される平面作品やインスタレーションを通して表現しています。

《Light and shadow inside me》というシリーズは、緑色のものは、水性染料を塗った紙を、折り曲げ、多角柱状にし、その状態で太陽に数週間当てることで生じた、退色現象を利用して制作されています。モノクロームのものは、銀塩の印画紙を暗室内で折り、多角柱状にしたものに、一瞬の光をあてて感光するのみという、シンプルな行為でできています。表面のグラデーションはこの紙が折られていた形や、太陽や光の位置関係のように相対的かつ客観的な事実を示します。それは私たちがただ存在しているだけで、外部の影響を常に受けながら変化していることを想起させます。

《想像 #1 man》は手によって作られたひとの像で、そのすべての工程が完全な暗闇の中で行われ、同様に完全な暗闇の部屋の中で展示される作品です。そのため像の全容は作者である寒川裕人ですら知らず、今まで誰一人としてみたことがありません。また、この部屋へ入るとき、鑑賞者は例えば時計や携帯電話のように光るものを全て外に置いて、たった一人で入っていかなくてはなりません。こうして光や時間などの客観的な情報をもたらすものが廃されることで、暗闇の中で彫刻に触れ、対象について「想像」する体験は、非常に個人的で絶対的なものとなります。この体験を通して私たちは、自身の中にある既存の感覚を問い直すことになるでしょう。

※《想像#1 man》は鑑賞体験のために、おひとりづつ時間入替制で入室いただきます。入室ご希望の方には当日会場にて整理券をお渡しいたしますので、受付にてお声がけください。なお整理券は先着順、当日限り有効とさせていただきます。また、正午前後に当日分の整理券配布が終了する日もございますが、鑑賞時間確保の関係からご入室人数に限りがございますことをご理解、ご協力ください。

寒川裕人は1989年アメリカ生まれ。これまでペインティングやインスタレーションを中心に作品を発表。過去に、個展「ユージーン・スタジオ 新しい海 EUGENE STUDIO After the rainbow」(2021-22、 東京都現代美術館、東京)、「de-sport」(2020、金沢21世紀美術館、金沢)、「89+」(2014、サーペンタイン・ギャラリー、ロンドン)、「漆黒能」(2019、国立新美術館、東京)、などがある。

タグチアートコレクション蔵

©︎EUGENE KANGAWA

- 加藤慎也

《千の物語》は、人物写真が印刷されたヴィンテージ・キャビネット・カードを収集し、そこに抽象的なイメージを描いた作品です。ヴィンテージ・キャビネット・カードとは、1870年から1900年頃に流行したもので、家族写真や肖像写真が、厚手の紙に印刷されたもので、下部には写真館のロゴが入っている場合もあります。作家にとってこのカードは年代的にも文化的にも馴染みのないものです。そうした彼にとっての異質なものに敢えて対峙し、手を加えていくことは、そこに写された個人との、あるいはこの独特な文化との時空を越えた対話でもあると言えるでしょう。

加藤慎也は1986年、愛知県に生まれ、現在はニューヨークを拠点に活動。名古屋市立工芸高等学校デザイン科卒業、アナログとデジタルの中間世代として物質の定義や存在価値の変容とともに育ったことにより、多角的な視点から構成される作品制作を開始。絵画のみならず、写真、デザインなど多岐に渡る技法を用いた独自の表現を追及している。

- リー・ミンウェイ(李明維)

《水仙との百日》は、彼の祖母が亡くなった際、その供養あるいは喪失のプロセスとして、祖母との思い出の花である水仙の球根を植え、100日間にわたって生活を共にしたという作品です。作品はその生活を切り取った写真と、その上に印刷された日々の行動を簡潔に綴ったテキストによって構成されています。79日目には水仙は枯れてしまいましたが、その後も100日目を迎えるまで、彼はこのプロジェクトを続行しました。そこには作家の祖母に対する敬意と自身を含めた生命のサイクルへの深い洞察が現れています。

リー・ミンウェイ(李明維)は台湾に生まれ、現在はニューヨークとパリを拠点に活動。リーは、見知らぬ者同士が信頼、親密性、自己認識にまつわる問題を探究する参加型インスタレーションや、こうした問題について来場者が作家とともに食事、睡眠、徒歩、会話を通して熟考する一対一のイベントを創出している。

Photo courtesy of LEE Studio and Perrotin

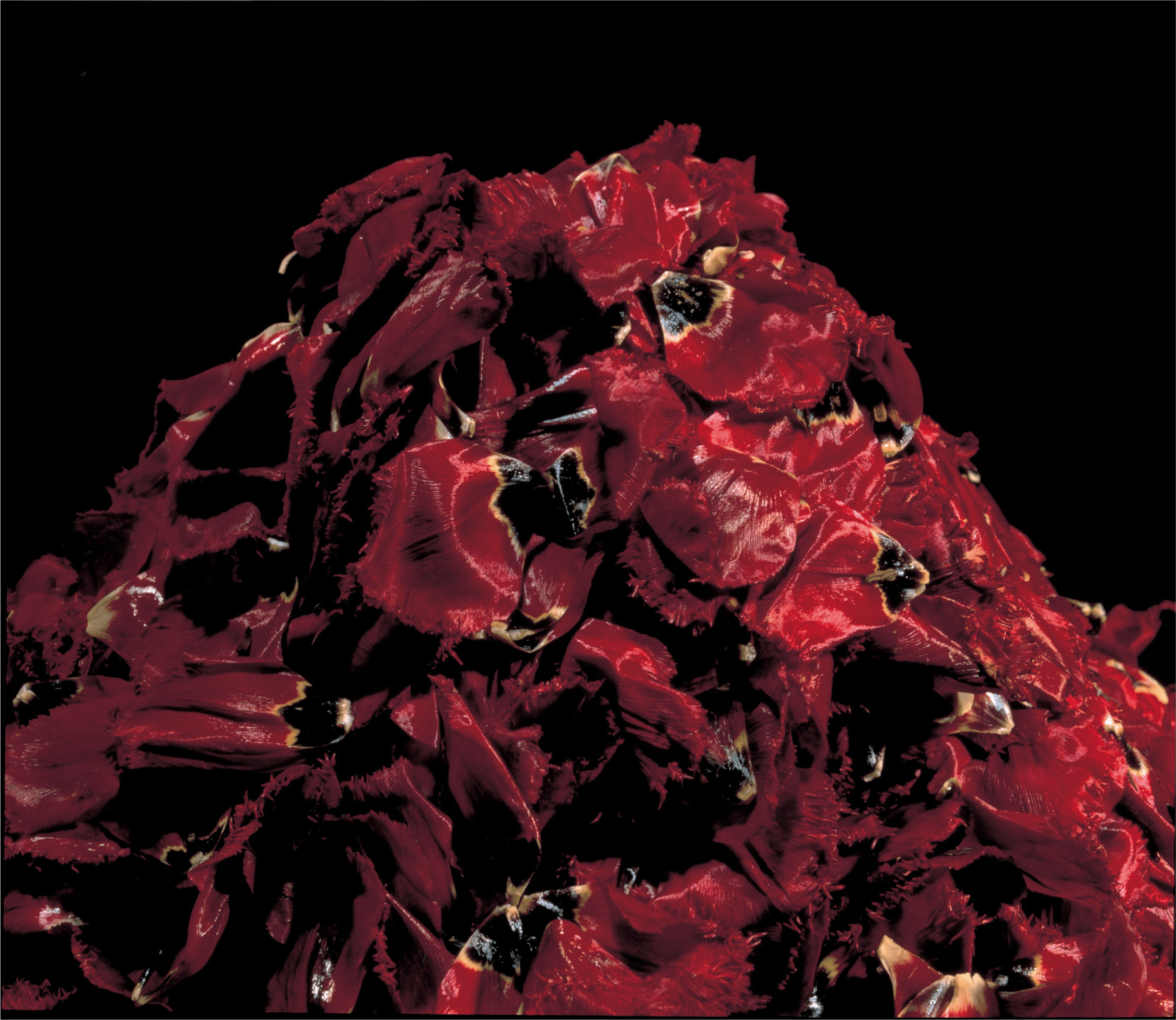

- 中川幸夫

いけ花作家である中川幸夫は、花を生けるということの可能性を模索し、既存の生花概念を問い直しました。たとえば、大量の花を圧縮したり、腐らせたりして、もはや原型を留めない花、あるいは花だったものの塊を作品として発表しました。花から滴る花液は、まるで血液のように赤くその場を染めていきます。それは従来の生花の中にある生命感とは対照的に死を匂わせます。しかし、生花が切花によってなされるように、生花の生命感もまた一つの死によって形成されています。中川の作品は「花の死」という事実を正面から受け入れ、そこにあった時間を、その先に続く時間や生を見つめることから始まっていると言えるかもしれません。

中川幸夫は、1918年香川県丸亀市生まれのいけ花作家。20代でいけ花と出会い、33歳で流派を離脱、38歳で上京。いかなる組織にも流派にも属さず、弟子をとらず、独りで作家活動を行い、前衛的・革新的な作品を生み続けた。花の本質を追究し、従来の概念を打ち破る表現、その特異な作品は国内外で高い評価を得ている。2012年、93歳で死去。

撮影:中川幸夫

- 小瀬真由子

小瀬真由子は、非常に個人的な記憶や体験をもとに作品を制作します。《醒めない》は自身が金縛りにあった時の経験をもとに描かれています。一説では、金縛りは脳が目覚めているが、体が目覚めていない際に起こる現象であるとされています。この時、意識と肉体はある意味で分断され、別の時間軸にあるとも言えるでしょう。こうした特異な状態を、日本画という伝統的な技法と、グラフィックデザイン的な平面化を参照した独自の手法で描く彼女の作品には、非常に主観的でありながら、確かにそこに息づいている長い時間の記憶と痕跡の2つの時間の共存をみてとることができるでしょう。

小瀬真由子は1996年神奈川県に生まれ、2018年に多摩美術大学美術学部絵画学科日本画専攻を卒業、2020年に多摩美術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻日本画研究領域を修了。戦後日本の写真家や、1960~70年代の劇画、また日本のグラフィックデザインや絵画を参照しつつ、主に人物群像の日本画を制作している。

- コア・ポア

イギリス、イラン、アメリカの3ヶ国にルーツをもつコア・ポアは、自身の多文化的なルーツと、絵画における文化交流と変遷の歴史とを重ね合わせた作品を制作します。たとえば《Inside Gathering》では、イスラーム圏で発達したミニアチュール(細密画)を参照しつつ、フレームとしては西洋的なシェイプト・キャンバスを用いています。また、彼はしばしばFoster(フォスター)という言葉を用いて自身の手法を説明します。これは養育するという意味で、彼が様々な文化的なモチーフをサンプリングしながら、それを独自の作品へと展開していく過程を示しています。つまり長い時間をかけて形成された様々な文化が、彼の、あるいは作品の中で複雑に交錯、発展しているのです。

コア・ポアは1987年イギリス生まれのイギリス・イラン・アメリカ系アーティスト。その独自の視覚的言語は、長年の異文化交流により培われた伝統に基づいている。地理的、文化的、国家的遺産に関する幅広い素材と美的慣習を交差させることにより、彼は「東洋/西洋」という文化の2項対立的な理解を塗り替えることを可能にする。

- 佐々木類

《忘れじの庭:ぽつりと咲いた最後の百合》は、植物をガラスの中に挟み込んだ状態でガラスを焼くことで、そのフォルムと、朽ちて灰となった植物自体を内包した作品です。植物は作家によって個人の記憶とのつながりなどから直感的に採集されます。また、作品が焼成する過程で、植物に内包された水分やミネラル分が反応し、ガラスの中に独特の気泡や形を生み出します。つまり、この作品には、その植物が存在したという記憶と、作家の個人的な記憶、そして、その植物自体の内包する土地の記憶の3種の時間が共存しています。

佐々木類は1984年高知県に生まれ、現在は石川県を拠点に活動。存在の記録や保存が可能な素材としてガラスを用い、空間と身体の相互関係の中から生まれる空間における“微かな親しみ”を探求する。これまでに国内外で展示を行う。また、Jutta-Cuny Franz Memorial Award (クンストパラスト美術館/ドイツ)、Rakow Commission(コーニングガラス美術館/アメリカ)などでグランプリを受賞。ラトビア国立美術館、富山市ガラス美術館などに作品が収蔵されている。

富山市ガラス美術館蔵

撮影:岡村喜知郎

- エレーヌ・ストッキ

エレーヌ・ストッキは、多様な手法を駆使して一つの作品を制作します。例えば《The Slouch》は、まずパターンを作ることから始まります。それに沿ってリネンを縫い合わせ、その縫い目に水彩絵の具を用いて描いていきます。この水彩絵の具の色彩に直感的に反応し、部分的に裁断、裁縫を繰り返し、全体を油絵の具でコーティングしています。

そこには作品を制作するという行為だけでなく、洗濯や、裁縫などの労働的な側面も含まれています。彼女の作品は、こうしたプロセスや、その画面に刻まれた無数の痕跡によって、私たちの社会における芸術と労働との境界やその歴史的な背景について問いかけます。

エレーヌ・ストッキは1979年カナダ、ウィニペグに生まれ、現在はロサンゼルスを拠点に活動。マニトバ大学で化学と美術の学位を取得し、イェール大学で修士号を取得。これまでにNicelle Beauchene Gallery(ニューヨーク)、フィラデルフィア美術館(ペンシルべニア)、ドイツ・グッゲンハイム(ベルリン)などで展覧会を開催。2019年、SKIRA Parisから初のモノグラフが出版。ロサンゼルス郡美術館(LACMA)およびフィラデルフィア美術館に作品が収蔵。

Courtesy the artist and Night Gallery

Photo: Nik Massey